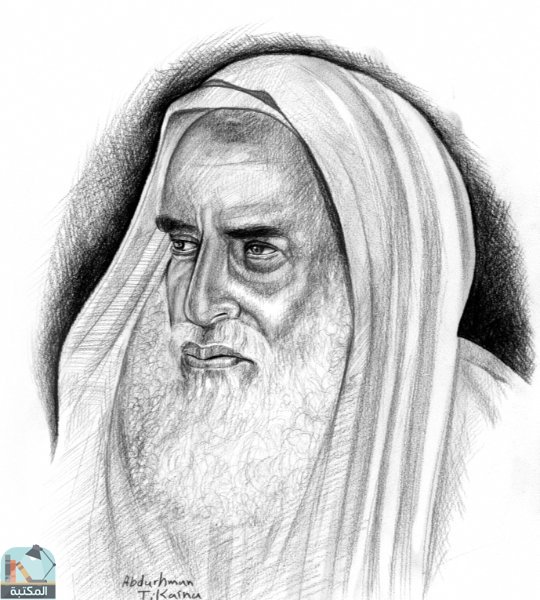

📘 ❞ تفسير القرآن الكريم - سورة يس ❝ كتاب ــ محمد بن صالح العثيمين

كتب التفاسير وعلوم القرآن الكريم - 📖 كتاب ❞ تفسير القرآن الكريم - سورة يس ❝ ــ محمد بن صالح العثيمين 📖

█ _ محمد بن صالح العثيمين 0 حصريا كتاب ❞ تفسير القرآن الكريم سورة يس ❝ عن دار الثريا للنشر 2025 يس: مكية إلا الآية 45 فهي مدنية السورة من المثاني آياتها 83 وترتيبها المصحف 36 الجزء الثالث والعشرين بدأت بحرفان الحروف المقطعة: نزلت بعد الجن بها سكت عند كلمة «مَرْقَدِنَاْ» 52 : قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ وغالباً ما يُطلق الربع الأخير ربع رغم أن يبدا فعلياً بآية: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ الصافات التي تلي سبب النزول سبب النزول للآيات (77 83): ابن عباس قال: جاء العاص وائل إلى رسول الله ﷺ بعظم رميم بال فأخذ يفتته بيده ويقول: يا أيحيي هذا أرى؟ وفي رواية رم وبلي؟ نعم يبعث ثم يميتك يحييك يدخلك نار جهنم فنزلت الآيات أخرجه الحاكم وصححه وابن المنذر وعن عباس: قائل ذلك أبي خلف مردويه هذا الكتاب الأصل دروس ألقاها فضيلة الشيخ عثيمين رحمه جلسات وحلقات علمية متعددة تتضمن لآيات كتب التفاسير وعلوم مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم الآتي: 1 علم التفسير يخص لغة: تدور مادته حول معنى الكشف مطلقا سواء أكان لغموض لفظ أم لغير يقال فسرت اللفظ فسرا باب ضرب ونصر وفسرته تفسيرا شدد للكثرة إذا كشفت مغلقه التفسير اصطلاحا: كشف معانى وبيان المراد منه وهو أعم يكون بحسب المشكل وغيره وبحسب المعنى الظاهر والمقصود 2 علوم هي العلوم المتعلقة بالقرآن حيث نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءاته وتجويده ومعرفة المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وأسباب وإعجازه وإعرابه ورسمه وعلم غريب وغير ويُعرف أيضًا بأنها جميع والبحوث تتعلق أو كل يتصل يُطلق عليها التنزيل وقد عدّ الزركشي كتابه البرهان 47 علمًا وأوصلها جلال الدين السيوطي الإتقان لـ 80

- مساهمة من: محمد بن صالح العثيمين

( الإثنين 21 مارس 2016 ( 10:36 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام

- مطبوعات

سورة يس سورة مكية إلا الآية 45 فهي مدنية، السورة من المثاني، آياتها 83، وترتيبها في المصحف 36، في الجزء الثالث والعشرين، بدأت بحرفان من الحروف المقطعة: يس ، نزلت بعد سورة الجن، بها سكت عند كلمة «مَرْقَدِنَاْ» في الآية 52 : قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ .

وغالباً ما يُطلق على الربع الأخير من القرآن ربع يس رغم أن الربع الأخير يبدا فعلياً بآية: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ . من سورة الصافات التي تلي سورة يس.

سبب النزول

سبب النزول للآيات (77-83): عن ابن عباس قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله ﷺ بعظم رميم بال، فأخذ يفتته بيده ويقول: يا محمد أيحيي الله هذا بعد ما أرى؟ وفي رواية بعد ما رم وبلي؟ قال: نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات -أخرجه الحاكم وصححه وابن المنذر. وعن ابن عباس: أن قائل ذلك أبي بن خلف - أخرجه ابن مردويه.

هذا الكتاب في الأصل دروس ألقاها فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جلسات وحلقات علمية متعددة، تتضمن تفسير لآيات سورة يس.

#946

2 مشاهدة هذا اليوم#331

396 مشاهدة هذا الشهر#4K

37K إجمالي المشاهدات- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁

- ❞ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11)

قوله تعالى : إنما تنذر من اتبع الذكر يعني القرآن ، وعمل به . وخشي الرحمن بالغيب أي : ما غاب من عذابه وناره ، قاله قتادة . وقيل : أي : يخشاه في مغيبه عن أبصار الناس وانفراده بنفسه . فبشره بمغفرة : أي لذنبه ، وأجر كريم : أي الجنة .. ❝ ⏤محمد بن صالح العثيمين❞ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11)

قوله تعالى : إنما تنذر من اتبع الذكر يعني القرآن ، وعمل به . وخشي الرحمن بالغيب أي : ما غاب من عذابه وناره ، قاله قتادة . وقيل : أي : يخشاه في مغيبه عن أبصار الناس وانفراده بنفسه . فبشره بمغفرة : أي لذنبه ، وأجر كريم : أي الجنة. ❝

⏤ محمد بن صالح العثيمين